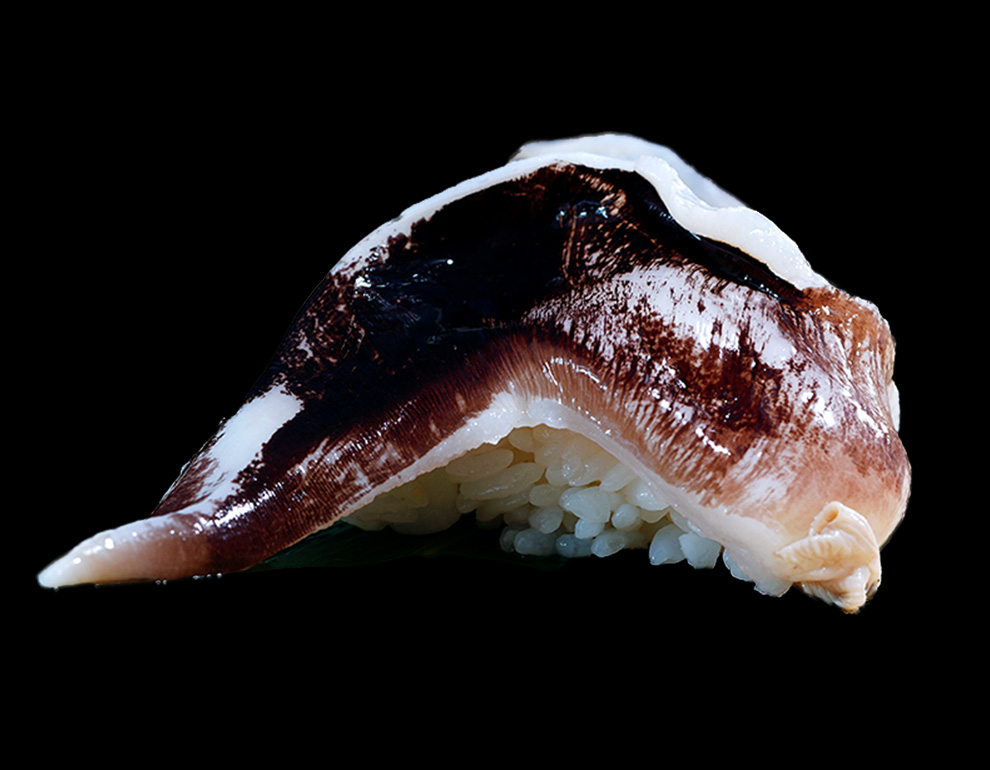

大きな殻にぎっしりと詰まった身は、

肉厚で旨み抜群!

石川県 能登半島

「能登とり貝」

風格のある見た目とは裏腹に、その生態はとても繊細。

輸送も難しい貝ですが、産地の協力のもと、能登のろ過冷海水と共に鮮度を保ったままお届けします。

地元や一部の料理店でしか体験できなかった「能登とり貝」をお楽しみください。

5月〜7月の季節限定品

生のとり貝は5〜7月しか出回りません。冷凍品もありますが、鮮度のよい生貝にさっと火入れをしていただくと食感も風味も甘みも桁違い。

江戸前の貝と言えば、生で香りを楽しむ赤貝、職人技の煮具合でいただく鮑や蛤などが有名ですが、実はとり貝も古くから人気のネタです。季節になったら鮨屋で食べるべき1品の1つです。

全国では、兵庫県、三重県を中心に水揚げされています。かつては、石川県や東京湾などでも多く水揚げされていましたが、高水温や貧酸素などの環境変化に弱いとり貝は、昨今の温暖化などの影響により、その姿を消しつつあります。

安定供給に取り組む

石川県能登

翌春には出荷サイズまで育つ。

観測データがスマートフォンに送られる。

漁獲量の減少に際して、石川県は安定供給を行うために、平成22年度から七尾湾で本格的な種苗生産試験と育成試験を開始。この結果、平成26年度に種苗2.6万個を配布、翌年春に初めて5千個を出荷しました。

※現在、全国でとり貝の種苗の量産技術や育成技術を有するのは京都府(丹後とり貝)と石川県のみです。

とり貝の中でも別格の存在

大きな殻は美しく、

身は肉厚

能登とり貝は、他産地に比べても群を抜く品質を誇ります。

大玉の上、見た目も美しい。これは、とり貝漁師たちが丹精込めて日々の管理を行っているからです。

繊細な生き物だからこそ、丁寧な手入れが必要です。

間隔を決めて、とり貝の入ったコンテナを引き上げては掃除を何度も繰り返します。波があっても、海が凪った瞬間を逃さず、夜中であろうが船を出し作業を行っています。

食文化バイヤー中村

総勢21人漁師たちで能登とり貝を育てています

漁師の1人山本吉昌さんは、元々天然のとり貝やなまこの漁師をしていました。

石川県で養殖を始めたときから携わっており、毎年変わる海の環境に対応しながら、どうすれば、大玉のとり貝に仕上げられるのか、日々研究をしています。

-

1. 専用の道具で、縄を引っ掛けてとり貝の入ったコンテナを1つずつ引っ張り上げる。

-

2. 1ケースに貝を詰め込みすぎないように注意して養殖。とり貝が気持ちよく育つように海水で汚れを流していく。カニなど別の生き物が入ってくることも。

-

3. ケースの中には真っ黒な高品質の無煙炭を敷き詰めて、とり貝を収容

-

4. 殻の付け根が丸く膨らんだら出荷の目安

能登半島七尾湾に

流れ込む栄養と

湾の形状が育む

極上のとり貝

能登の里山里海は、世界農業遺産に認定されている自然豊かな地域。七尾湾は海面ぎりぎりまで里山が迫り、森から海へと流れ出てくる栄養分が豊富なことから、とり貝の餌となる植物プランクトンの発生量が多い海地域です。他にはない穏やかで豊かな七尾湾に育まれ貝が大きく成長します。

最高の鮮度で届けるため

下準備にも

細かな配慮があります

とり貝を最も美味しくいただくには、活きのいい活貝の状態で調理をはじめるのが基本です。

そのため、配送にも細かな工夫が施されています。

・出荷時は、精密ろ過器でろ過した紫外線殺菌冷海水を使用し、活力を維持

・衛生検査を実施(一般細菌・大腸菌・ビブリオ菌・ノロウィルス)

・出荷規格を重量サイズ別に5区分(プレミアム・特大・大・中・小)設け、石川県漁協の集荷場で1個ずつ検品・一元管理している

貝をあけて掃除し、

軽くボイル後すぐ冷やして

水気を切り活からせ

刺身でいただく

活貝をさばいて掃除をし、数秒さっとボイルし氷水にさらし、水を切り、出す前にまな板に叩きつけて身を活からせて盛り付ける。生でも食べられますが、貝類は少しボイルした方が、甘みをより感じやすいです。

やってみると案外簡単ですので、是非チャレンジしてみてください。

(下記調理方法は一例です)

-

1.貝用ナイフを用意。氷水に酢を少々。(お歯黒が落ちるのを防ぐ)

ご家庭のステーキナイフでも代用可。 -

2.貝をさばいたら氷水にすぐなげこむ。

-

3. 可食部位は身と貝柱とひも。黒いおろや水管は包丁でこそげ取り捨てる。

この時まな板にラップを敷くとお歯黒が剥がれない。 -

4.沸騰したお湯にさっと通して火を入れ、

-

5.すぐに氷水にさらして冷ます。

-

6.キッチンペーパーにあげて水気をきる。

旨いとり貝の身はふっくらぶ厚く

噛むほどに甘みと香りが広がる

これまで、豊洲市場に入荷するものをお届けできないか検討したこともありましたが、鮮度がとにかく持たないという理由で、実現が難しかった繊細な貝です。2023年から当店と石川県の連携が始まり販売を実現しました。届いた貝はとにかく元気で、中から身が躍り出るほど。これなら現地で食べるものと遜色ないでしょう! 鮨はもちろん、刺身にして山葵醤油や酢味噌も美味。漁師さん曰く殻のまま炭火で焼くのも旨いとのこと。

2024年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」により、とり貝の養殖現場も被災しました。写真の通りイカダが壊れ、海の中のとり貝の入ったケースは波によってロープが絡み合った状態に。

初めての出荷から10年を迎え、前年より数千個多く出荷できると漁師の皆さんは見込んでいた矢先、その希望は絶望へと変わりました。

それでも、例年の8割近い量を水揚げできました。2割の減少に留められたのは、家が倒壊し納屋で寝泊まりするような状況にも関わらず、震災直後から、漁師たちが絶えず生育環境の復旧と管理に励んでいた背景があります。

今年(2025年度)は5月8日に初セリが行われました。

漁師、そして石川県が守り育てた「能登とり貝」をぜひこの機会にお召し上がりください。

取材・文/川口若菜、中村百恵(食文化)

写真(取材)/品野 塁

写真(料理)/八木澤芳彦